- Joe Biden will weltweit die Demokratie verteidigen. Aber eine globale Demokratie muss erst noch geschaffen werden.

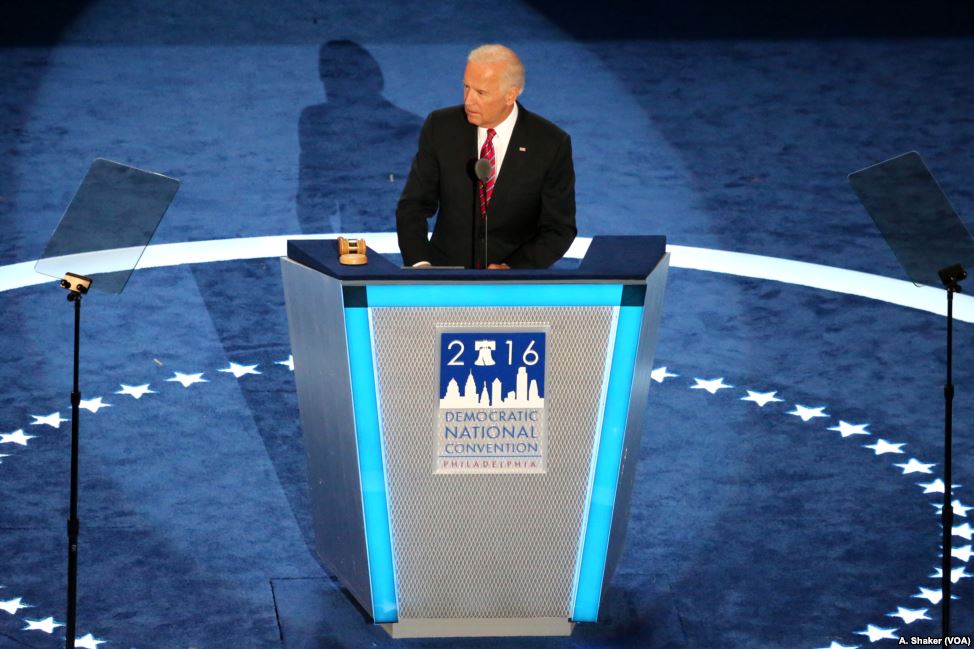

Am heutigen 9. Dezember – auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Gipfel von Maastricht – beginnt der „globale Gipfel für Demokratie“, zu dem die US-amerikanische Regierung unter Joe Biden (Dem./PA) Vertreter:innen von Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft aus über hundert Ländern eingeladen hat. Es geht um die Frage, wie man den Herausforderungen entgegentreten kann, denen die Demokratie weltweit ausgesetzt ist. Auf der Agenda stehen unter anderem Podiumsdiskussionen zur Korruptionsbekämpfung, zum Umgang mit Desinformation, zum Schutz von Menschenrechten, Pressefreiheit und der Integrität von Wahlen. Die Veranstaltung findet im Internet statt und kann hier im Livestream mitverfolgt werden.

Wer ist eingeladen, wer nicht?

Bereits im Vorfeld hat der Gipfel einige Wellen geschlagen. Viel diskutiert wurde etwa die Liste der eingeladenen Regierungen, bei der sich die US-Regierung nicht auf einen harten Kern von Voll-Demokratien beschränkt hat. Stattdessen wurden auch einige Wackelkandidaten wie Pakistan eingeladen – und sogar Kongo, Angola und Irak, die im bekannten Freedom House Index als „nicht frei“ gewertet werden. Hintergrund waren offenbar eine Reihe von politischen Erwägungen: die Größe der Länder, ihre demokratische Entwicklung in den letzten Jahren, das Bevorstehen von wichtigen Wahlen und nicht zuletzt die geografische Ausgewogenheit, um den Gipfel nicht allzu europa- und amerikalastig werden zu lassen.

Umgekehrt fällt allerdings auch auf, wer nicht auf dem Gipfel eingeladen ist: Aus Südamerika fehlt etwa das politisch tief gespaltene Bolivien, aus Nordafrika Tunesien, das nach dem kalten Putsch im Sommer eine unruhige Zeit erlebt. Auch die Türkei ist nicht vertreten. Unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union wiederum darf Ungarn als einziger nicht teilnehmen. Bei der Regierung unter Viktor Orbán (Fidesz/–) löste das eine heftige Trotzreaktion aus, unter anderem in Form eines Vetos gegen die gemeinsame Gipfelposition der EU.

Chinas Reaktion

Unter den zwölf bevölkerungsreichsten Ländern der Welt schließlich gibt es nur zwei, die nicht zu dem Gipfel eingeladen sind – China und Russland. Und auch die chinesische Regierung nahm das nicht einfach mit einem Achselzucken hin. Mit Sicherheit war es kein Zufall, dass sie gerade am vergangenen Samstag ein Weißbuch mit dem Titel „China: Democracy that works“ veröffentlichte, in dem sie ihr eigenes Konzept einer „whole-process people’s democracy“ präsentiert. Das Kernargument: Nicht freie Wahlen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte machten eine Demokratie aus, sondern der Einsatz der Macht zum Wohle des Volkes und die harmonische Einheit von Bevölkerung, Partei und Staat.

Das ein solches Konzept jedem sinnvollen Verständnis von Demokratie hohnspricht, braucht nicht eigens betont zu werden. Zwar muss sich gerade die EU dabei durchaus auch an die eigene Nase fassen: Das Argument, dass technokratische Output-Legitimität oder bloße „Bürgerbeteiligung“ eine Art funktionaler Ersatz für bedeutungsvolle Europawahlen sein könnten, ist ja auch hier zuweilen in der Debatte zu hören.

Geopolitische Auseinandersetzung

Aber man braucht es mit der Selbstkritik auch nicht zu übertreiben: Der Unterschied zwischen dem europäischen Demokratiedefizit und der chinesischen Parteidiktatur ist offensichtlich. Auch das Argument der chinesischen Regierung, dass Demokratie eben jeweils den lokalen Besonderheiten angepasst werden müsse, kann kein Vorwand sein, um jedes beliebige Herrschaftssystem als eine spezielle Spielart der Demokratie zu rechtfertigen.

Am ehesten dürften das chinesische Weißbuch und der Zeitpunkt seines Erscheinens als ein Versuch zu verstehen sein, rhetorische Verwirrung zu stiften und den positiv besetzten Begriff „Demokratie“ nicht allein den USA und ihren Verbündeten zu überlassen. Dass sich die chinesische Regierung überhaupt so sehr an dem Demokratiegipfel abmüht, ist allerdings Symptom eines größeren Problems: Auf dem Gipfel geht es nicht nur darum, die bestehenden Demokratien zu festigen und weiterzuentwickeln. Er steht auch im Schatten der sich verschärfenden weltpolitischen Auseinandersetzung zwischen dem „Westen“ einerseits und China und Russland andererseits.

Neue Systemkonkurrenz

Dass der Gipfel solcherart geopolitisch aufgeladen wurde, war nicht ganz zu vermeiden. Denn die Herausforderungen, denen die nationale Demokratie in vielen der Teilnehmerstaaten ausgesetzt ist, kommen zwar zum großen Teil von innen: die Vervielfältigung medialer Diskursräume, neue Debatten um Inklusion und Exklusion von Bevölkerungsgruppen, der Aufstieg populistischer und autoritärer Parteien, eine zunehmende Bereitschaft zu constitutional hardball.

Doch gerade die russische Regierung hat in den vergangenen Jahren immer wieder auch aktiv versucht, mit Desinformationskampagnen und anderen Mitteln demokratische Prozesse in anderen Ländern zu stören. China wiederum hat die Demokratie in Hongkong zerstört und erhöht den Druck auf Taiwan. Umgekehrt wenden sich nationale liberal-demokratische Bewegungen – ob in Belarus oder Venezuela – auf der Suche nach internationaler Unterstützung bevorzugt an die USA und die EU. Die neue „Systemkonkurrenz“ zwischen demokratischen und autokratischen Großmächten ist nicht nur eine Erfindung westlicher Geopolitiker:innen.

Demokratie ist zu wichtig, um Geopolitik untergeordnet zu werden

Die geopolitische Aufladung des Gipfels ist aber auch ein Problem, denn sie droht von der eigentlichen Zielsetzung abzulenken. In der globalen Auseinandersetzung zwischen den USA und China (und der EU und Russland) geht es eben nicht um Verfassungswerte allein, sondern oft genug auch einfach um entgegengesetzte ökonomische Interessen: um die Kontrolle von Handelswegen, die Versorgung mit Rohstoffen, den Zugang zu Absatzmärkten. Und natürlich geht es um den Aufbau von strategischen Partnern, um die politische Präsenz in bestimmten Weltregionen, um diplomatische und militärische Allianzen – kurz: um das jahrhundertealte Spiel der Großmächte um die globale Hegemonie.

Sieht man den Demokratiegipfel durch diese Linse, so wirkt er allzu leicht als ein bloßer Versuch der USA, international gleichgesinnte Regierungen um sich zu scharen, um seine geopolitische Position zu verbessern – eine Art „Nato-plus“, die ihren Sinn vor allem aus der Konfrontation mit China und Russland bezieht. Die Versuchung dazu ist zweifellos auch auf amerikanischer Seite vorhanden. Doch das Ziel der Demokratieförderung ist zu wichtig, um geostrategischen Fragen untergeordnet zu werden. Wenn der Gipfel gelingen soll, dann muss er nach innen statt nach außen gerichtet sein: auf eine konkrete Agenda zur Verbesserung des politischen Systems der beteiligten Staaten, nicht auf ein politisches Kräftemessen mit anderen, nicht-demokratischen Ländern.

Eine defensive Gipfelagenda

In diesem Sinn ist es ein Problem, dass die Gipfelagenda stark defensiv geprägt ist: In den meisten Podiumsdiskussionen geht es um Gefahren, denen die Demokratie in den Mitgliedstaaten ausgesetzt ist, um Korruption und Desinformation, um „Resilienz“ und den „Schutz demokratischer Institutionen“. Diese ganze Rahmensetzung lädt dazu ein, sich auf die Feind:innen der Demokratie zu konzentrieren – und schlimmstenfalls in geopolitische Grabenkämpfe zu verfallen.

Zu kurz droht demgegenüber der Ausbau und die Weiterentwicklung der Demokratie zu kommen. Nur in einigen Sitzungstiteln (etwa „Democracy-Affirming Technology“ oder „Expanding Civic Space“) scheint eine solche Agenda durch. Insgesamt aber wirkt das Gipfelprogramm, als ginge es vor allem darum, das Modell des liberal-demokratischen Nationalstaats, mit dem der Westen einst den Kalten Krieg gewann, gegen neue Anfeindungen zu bewahren.

Demokratie im Weltmaßstab muss erst noch erschaffen werden

Das ist umso bedauerlicher, als Demokratie gerade im Weltmaßstab durchaus nichts Fertiges ist, das es nur noch zu verteidigen gälte. Im Gegenteil: Demokratische Prinzipien sind bislang fast überall auf der Welt nur auf nationaler (und in einigen Fällen auf kontinentaler) Ebene verwirklicht. Jenseits davon gibt es wenig mehr als intergouvernementale Organisationen und das immer wieder prekäre Völkerrecht – keine überstaatlichen Parlamente, in denen demokratisch legitimierte Abgeordnete grenzüberschreitend verbindliches Recht setzen, und keine Gerichte, vor denen Einzelne dieses Recht einklagen könnten.

Das mag, in der Theorie, so lange angegangen sein, wie die meisten gesellschaftlich relevanten politischen Fragen allein die nationale Ebene betroffen haben. Aber in einer Zeit, die von globaler Wirtschaftsverflechtung, von weltweiten Migrationsströmen, von einer planetaren Klimakrise und einer Pandemie geprägt ist, kann man rein nationalstaatliche Demokratien kaum als der demokratischen Weisheit letzten Schluss behandeln. Im Gegenteil: Auf die Dauer nimmt auch die nationale Demokratie Schaden, wenn sie durch die „Sachzwänge“ der Globalisierung ihre Handlungsfähigkeit verliert, ohne dass es Mechanismen gibt, die Globalisierung selbst demokratisch zu steuern. Das Rodrik-Trilemma lässt grüßen.

Vom Demokratiegipfel zur globalen demokratischen Union

Es müsste also darum gehen, in globalen Fragen den heutigen Intergouvernementalismus zu überwinden und gemeinsame Angelegenheiten auch in gemeinsam gewählten Institutionen zu behandeln. Der naheliegendste Weg dahin, eine Demokratisierung der Vereinten Nationen, ist nicht zuletzt aufgrund von China und Russland auf absehbare Zeit kaum realistisch. Aber was spräche denn dagegen, schon einmal in etwas kleinerem Rahmen mit einer weltweiten überstaatlichen Demokratie zu beginnen – etwa mit einer Gruppe von jenen Ländern, die jetzt bei dem Demokratiegipfel versammelt sind?

Warum schaffen wir nicht eine globale „Demokratische Union“ mit einem supranationalen Parlament, das über ausgewählte Themen, die alle Mitgliedstaaten angehen, echte Entscheidungsgewalt hat? Zudem scheint es recht offensichtlich, dass wir im Zuge der Klimakrise künftig nicht um ein wachsendes Ausmaß an globaler finanzieller Umverteilung herumkommen werden. Warum sollte dies zwischenstaatlich geschehen und nicht über supranationale Institutionen mit einem eigenen Budget? Und beobachten wir nicht gerade am Fall Polen, dass ein überstaatlicher Gerichtshof, der im Rahmen einer verbindlichen supranationalen Rechtsordnung echte Sanktionen verhängen kann, das wirksamste Mittel der Staatengemeinschaft gegen aufstrebende Autokrat:innen ist?

Und wenn das alles zu viel verlangt ist, warum dann nicht wenigstens mit einer parlamentarischen Versammlung und einem transnationalen Bürgerforum beginnen, die eine verstärkte globale Zusammenarbeit jenseits intergouvernementaler Foren in Gang setzen – und vielleicht den Weg ebnen, damit andere demokratische Fortschritte in Zukunft möglich werden?

Was ist uns der höhere Wert: Souveränität oder Demokratie?

Eine solche supranational-parlamentarische „Demokratische Union“ wäre in erster Linie nach innen gerichtet. Wenn sie gut funktioniert (und mit einem angemessenen Budget ausgerichtet ist), würden ihr natürlich weitere Staaten beitreten wollen, was – wie aus der Geschichte der EU bekannt – einen wichtigen Demokratisierungsanreiz bieten kann. Aber sie würde auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basieren und nicht der Konfrontation mit autoritären Regierungen dienen, die sich daran ohnehin nicht würden beteiligen wollen.

Auf dem globalen Gipfel für Demokratie werden solche Vorschläge heute jedoch aller Voraussicht nach kein Thema sein. Im Zweifel schreiben viele Regierungen der nationalen Souveränität dann doch einen höheren Wert zu als der (zumal überstaatlichen) Demokratie. Das gilt auch und gerade für den Gastgeber USA. Aber das muss ja nicht so bleiben. Und vielleicht lädt ja auch die Europäische Union in einem der nächsten Jahre noch einmal zu einem globalen Demokratiegipfel ein, der die supranationale Dimension ausdrücklich in den Blick nimmt? Es gäbe viel, über das es sich zu reden lohnen würde.

Dieser Beitrag ist in leicht gekürzter Form auch auf Englisch auf dem Blog von Democracy Without Borders erschienen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Kommentare sind hier herzlich willkommen und werden nach der Sichtung freigeschaltet. Auch wenn anonyme Kommentare technisch möglich sind, ist es für eine offene Diskussion hilfreich, wenn Sie Ihre Beiträge mit Ihrem Namen kennzeichnen. Um einen interessanten Gedankenaustausch zu ermöglichen, sollten sich Kommentare außerdem unmittelbar auf den Artikel beziehen und möglichst auf dessen Argumentation eingehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Meinungsäußerungen ohne einen klaren inhaltlichen Bezug zum Artikel hier in der Regel nicht veröffentlicht werden.