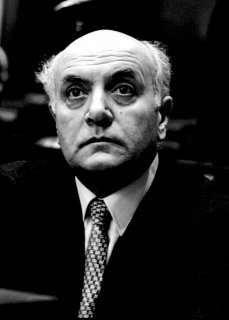

- Altiero Spinelli, Nestor des europäischen Föderalismus und Namensgeber der Spinelli Group, hat 1984 ebenfalls einmal einen EU-Vertragsentwurf geschrieben.

Ungefähr einmal alle zehn Jahre gibt es im Europäischen Parlament einen Anlauf zu einer großen föderalistischen Vertragsreform. Im Jahr 1984 arbeitete der italienische Abgeordnete Altiero Spinelli einen Vertragsentwurf aus, der weit über alles zuvor in der Europapolitik Dagewesene hinausging. Er wurde durch das Parlament verabschiedet, versandete dann aber rasch im Ratifikationsprozess. 1994 folgte ein neuer Anlauf mit dem sogenannten Herman-Bericht, der jedoch ebenfalls in der Schublade landete. Bessere Chancen hatte der Verfassungsvertrag, den der Europäische Konvent 2002/03 unter wesentlicher Beteiligung der Europaabgeordneten ausarbeitete. Auch er wurde von der anschließenden Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten allerdings nicht direkt übernommen, sondern noch überarbeitet, ehe er durch Referenden in Frankreich und den Niederlanden scheiterte. Und nun, zehn Jahre später, ist es wieder so weit: Vor einigen Wochen hat eine Gruppe von Europaabgeordneten ihren eigenen Entwurf für den EU-Vertrag der Zukunft vorgelegt.

Zu den Mitgliedern dieser Vereinigung, die sich nach dem 1984er Vorbild als Spinelli Group bezeichnet, zählen unter anderem der Präsident der Union Europäischer Föderalisten Andrew Duff (LibDem/ALDE), der liberale Fraktionsvorsitzende Guy Verhofstadt (Open-VLD/ALDE), der langjährige Vorsitzende des Parlamentsausschusses für konstitutionelle Fragen Jo Leinen (SPD/SPE) oder das christdemokratische Urgestein Elmar Brok (CDU/EVP). Ihr gemeinsames Anliegen ist es, der einsetzenden Debatte über einen neue EU-Reform einen föderalistischen Impuls zu geben. Hierfür arbeiteten sie einen Vertragsentwurf aus, der nun in englischer Fassung im Verlag der Bertelsmann-Stiftung erschienen ist. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass es sich dabei nicht nur um den konkretesten, sondern auch um den ambitioniertesten Vorschlag handelt, den die europäische Politik seit langem hervorgebracht hat. Im Folgenden sollen einige seiner wichtigsten Inhalte kurz vorgestellt werden.

Zurückhaltende Symbolik

Der Titel des Entwurfs lautet Ein Grundgesetz für die Europäische Union (GGEU), und natürlich ist der Anklang an die deutsche Verfassung kein Zufall. Ziel der Spinellianer ist es, das gesamte komplexe Vertragssystem der EU (das sich derzeit aus EU-Vertrag, AEU-Vertrag, Euratom-Vertrag, EU-Grundrechtecharta sowie 37 Protokollen zusammensetzt) zu einem einheitlichen Dokument zusammenzufassen. Mit 437 Artikeln sowie weiterhin 18 angehängten Protokollen wäre das zwar immer noch keine leichte Abendlektüre, aber immerhin deutlich übersichtlicher als das bisherige europäische Primärrecht.

Und auch symbolisch setzt sich der Entwurf von den bisherigen Verträgen ab: Wo die Präambel des EU-Vertrags bisher mit einer Aufzählung der nationalen Staatschefs der Mitgliedstaaten begann, soll künftig die Formulierung „Wir die Völker Europas, repräsentiert durch die Institutionen und Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ stehen (alle Zitate sind meine Übersetzung des englischen Textes). Art. 1 GGEU definiert das Grundgesetz dann als „Verfassungsvertrag“, durch den die EU „neu begründet“ wird. Ihre Legitimationssubjekte sollen nicht mehr nur die „Mitgliedstaaten“, sondern auch die „Bürger“ der Union sein.

Davon abgesehen hält sich der Entwurf mit föderalistischer Symbolik allerdings zurück. So widerstanden die Spinellianer beispielsweise der Versuchung, sich für die Europäische Kommission einen neuen Namen auszudenken. Art. 8 GGEU erklärt zwar kurz und bündig, die Kommission sei „die Regierung der Union“ – ansonsten aber bleibt der Text bei der bereits etablierten Bezeichnung. In meinen Augen ist das eine kluge Entscheidung: Schließlich soll es bei dem Vertragsentwurf nicht um eine utopische Neuerfindung, sondern nur um eine konkrete, wenn auch umfassende Reform des existierenden politischen Systems der Europäischen Union gehen.

Europäische Demokratie

Blickt man genauer in die Inhalte des Vertragsentwurfs, dann ist als seine hauptsächliche Stoßrichtung die Stärkung der europäischen Demokratie zu erkennen. Dies zeigt sich zunächst in einer Reform des Europawahlrechts: Geht es nach den Spinellianern, so soll ein bestimmter Anteil der Europaabgeordneten künftig auf transnationalen Listen gewählt werden (Art. 12 GGEU).

Zudem soll die Kontrolle des Parlaments über die Europäische Kommission erhöht werden. Das Verfahren zur Wahl des Kommissionspräsidenten selbst bleibt zwar weitgehend unverändert, d. h. der Europäische Rat hätte weiterhin ein Vorschlagsrecht. Neu allerdings ist ein konstruktives Misstrauensvotum (Art. 15 Abs. 12 GGEU), mit dem das Parlament künftig den Kommissionspräsidenten entlassen und einen Nachfolger wählen kann, ohne dass der Europäische Rat sich dabei einmischen könnte. Insgesamt wäre das Verhältnis zwischen Europäischem Parlament, Kommission und Europäischem Rat damit sehr ähnlich wie das zwischen Bundestag, Bundesregierung und Bundespräsident in Deutschland. Und auch bei der Wahl der übrigen Kommission will die Spinelli Group die nationalen Regierungen entmachten. Künftig soll nicht mehr jedes Land ein Mitglied nominieren, sondern der Kommissionspräsident selbst bestimmen, wie viele und welche Kommissare er haben will (Art. 15 Abs. 5, 8 GGEU) – ganz so, wie auch der deutsche Bundeskanzler selbst die Minister seines Kabinetts auswählen kann.

Ein weiteres Novum ist schließlich die Ausweitung der Unionsbürgerrechte: Nach Art. 262 GGEU soll sich künftig jeder Europäer unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft nicht nur an kommunalen und europäischen, sondern auch an nationalen Wahlen an seinem Wohnort beteiligen können. Erstaunlicherweise werden in dem Vertragsentwurf allerdings die regionalen Wahlen (etwa zu den deutschen Landtagen) nicht genannt – offenbar ein Lapsus der Spinellianer, da es kaum Sinn machen würde, ausgerechnet auf dieser Zwischenebene das Wohnortswahlrecht weiter einzuschränken.

Abschaffung nationaler Vetorechte

Ein weiterer tiefgreifender Reformvorschlag der Spinelli Group betrifft die Verfahren, mit denen die EU Beschlüsse fassen kann. So gilt derzeit für die meisten EU-Rechtsakte das sogenannte „ordentliche Gesetzgebungsverfahren“, bei dem das Parlament und der Rat gleichberechtigt mitbestimmen können. Dabei ist im Rat eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 55% der Mitgliedstaaten erforderlich, die zugleich mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Für bestimmte Entscheidungen existieren daneben jedoch noch eine Reihe von „besonderen Gesetzgebungsverfahren“, bei denen das Parlament oft nur reduzierte Mitspracherechte hat und der Rat nur einstimmig beschließen kann.

In dem Vertragsentwurf bleibt das ordentliche Gesetzgebungsverfahren weitgehend unverändert. Die besonderen Verfahren jedoch sollen vereinheitlicht werden, wobei die nationalen Vetorechte abgeschafft würden: Stattdessen wäre im Rat lediglich eine erhöhte qualifizierte Mehrheit erforderlich (nämlich von 67% der Staaten, die 75% der Bevölkerung repräsentieren). Zudem soll auch in diesem neuen besonderen Verfahren das Parlament immer ein Mitspracherecht haben. Angewandt würde es beispielsweise für Reformen des Europawahlrechts (Art. 23 GGEU), für die Anwendung der Flexibilitätsklausel (Art. 21 GGEU) oder für den mehrjährigen Finanzrahmen des EU-Budgets (Art. 203 GGEU).

Nur für einige wenige Fragen wäre auch in Zukunft eine noch größere Mehrheit im Rat erforderlich. Beispielsweise würden Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, die gegen die Grundwerte der EU verstoßen, künftig statt der Einstimmigkeit eine Vier-Fünftel-Mehrheit erfordern (Art. 133 GGEU). Ein nationales Vetorecht hingegen soll es hingegen fast überhaupt nicht mehr geben. Zu den ganz wenigen Ausnahmen zählen die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten (Art. 136 GGEU) sowie die Festlegung der Amtssprachen der EU (Art. 121 GGEU).

EU-Haushalt und Währungsunion

Umfangreiche Reformen sieht das Vertragsentwurf ferner für den Haushalt der EU vor. So soll die EU ein umfassendes Besteuerungsrecht erhalten, wobei Art und Höhe der Steuern nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt würden (Art. 202 GGEU). Nationale Mitgliedsbeiträge zum EU-Etat hingegen soll es spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Reform nicht mehr geben (Art. 225 Abs. 15 GGEU). Darüber hinaus würde die EU künftig eigene Anleihen herausgeben können, wobei sie ebenso wie die Mitgliedstaaten ein Defizit von höchstens 3% und einen Schuldenstand von höchstens 60% des Bruttoinlandsprodukts haben dürfte (Art. 200 GGEU).

Auch in der Wirtschaftspolitik würde die EU umfassend gestärkt werden. So soll sie eine Kompetenz für „alle notwendigen Aktionen und Maßnahmen in allen Bereichen, die für das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion bei der Verfolgung der Ziele einer verstärkten Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit, der Förderung von Beschäftigung und sozialem Zusammenhalt, umweltpolitischer Nachhaltigkeit, verbesserter Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte und verstärkter Finanzstabilität wesentlich sind“, erhalten (Art. 219 GGEU). Die wesentlichen Bestimmungen des ESM-Vertrags und des Fiskalpakts sollen in den Vertragstext integriert werden, wobei der ESM künftig dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und damit der Mitbestimmung des Europäischen Parlaments unterläge (Art. 236 GGEU). Und natürlich sieht der Vertragsentwurf auch eine Bankenunion vor, die explizit eine gemeinsame Aufsicht, einen gemeinsamen Abwicklungsmechanismus und eine gemeinsame Einlagensicherung umfassen soll (Art. 227 GGEU).

Abschaffen wollen die Spinellianer die Nichtbeistandsklausel, die bislang einer der Kernbestandteile der Währungsunion war. An ihre Stelle soll ein „System für das gemeinsame Management von Staatsschulden“ treten, das allerdings an eine „strikte Konditionalität“ gebunden wäre (Art. 224 GGEU). Im Gegenzug sollen Verstöße gegen die EU-Defizitregeln künftig mit drastischen Mitteln geahndet werden: Nach Art. 236 Abs. 4 GGEU müssten sich Euro-Staaten mit einem übermäßigen Defizit künftig einem „budgetären und wirtschaftlichen Partnerschaftsprogramm“ unterwerfen – welches faktisch darin bestünde, dass die EU eine nahezu vollständige Kontrolle über Haushalts- und Wirtschaftspolitik des betreffenden Landes übernimmt.

Vertragsreformen ohne Veto

Der vielleicht spektakulärste Reformvorschlag aber betrifft das Reformverfahren selbst: Wenn es nach der Spinelli Group geht, sollen die einzelnen Mitgliedstaaten bei künftigen Änderungen des EU-Grundgesetzes kein Vetorecht mehr besitzen. Während heute jede Vertragsreform einstimmig in einer Regierungskonferenz beschlossen werden muss, wäre künftig nach Art. 135 GGEU nur noch eine Mehrheit von drei Vierteln der Regierungen nötig. Zusätzlich würde allerdings das Europäische Parlament ein Mitspracherecht erhalten, das jeder Vertragsänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen müsste.

Und auch im Ratifikationsverfahren gäbe es künftig kein nationales Vetorecht mehr: Damit die Reform in Kraft tritt, müssten künftig nur noch vier Fünftel der Mitgliedstaaten sie nach ihren jeweiligen nationalen Verfahren (d. h. in der Regel durch die nationalen Parlamente) bestätigen. Alternativ soll die Ratifikation auch durch ein europaweites Referendum erfolgen können, wobei im Entwurf der Spinellianer allerdings leider unklar bleibt, wer über die Einberufung eines solchen Referendums entscheiden würde. Staaten, die eine Vertragsreform nicht mittragen wollen, hätten damit künftig nur noch die Möglichkeit, die Europäische Union zu verlassen (Art. 138 GGEU) – oder sich ihr als „assoziierter Staat“ anzuschließen, eine neue Form der Mitgliedschaft light, deren Bedingungen jeweils individuell ausgehandelt würden (Art. 137 GGEU). Es braucht nicht viel Phantasie, um zu erkennen, dass die Spinelli Group dabei nicht zuletzt Großbritannien im Blick hatte.

Und wie realistisch ist das alles?

Würde die Europäische Union durch das „Grundgesetz“ zu einem Bundesstaat? Die Frage ist müßig, sind doch die Grenzen zwischen Bundesstaat und Staatenbund schon längst durchlässig geworden. Ohne Zweifel aber wären die Reformen, die die Spinelli Group vorschlägt, ein gewaltiger Schritt in Richtung einer demokratischeren und handlungsfähigeren Union. Von dem europapolitischen Wunschzettel, den ich selbst vor einem Jahr in diesem Blog veröffentlicht habe, sind jedenfalls fast alle Punkte darin enthalten.

Und wie realistisch ist das alles? Ein Pessimist mag nun spöttisch den Mund verziehen: Natürlich werden sich die nationalen Regierungen der EU niemals an einen solch großen Wurf wagen. Noch niemals wurde ein Vertragsentwurf aus dem Europäischen Parlament hinterher von den Mitgliedstaaten einfach übernommen. Ist das „Grundgesetz“ also nichts als ein leerer föderalistischer Blütentraum?

Ich denke, nein. Denn es stimmt zwar, dass bislang alle Vertragsentwürfe aus dem Europäischen Parlament gescheitert sind – doch wirkungslos blieb keiner von ihnen. Der Spinelli-Entwurf von 1984 wurde zu einem großen Teil 1992 im Vertrag von Maastricht verwirklicht. Wichtige Elemente des Herman-Berichts von 1994 fanden sich in den Verträgen von Amsterdam 1997 und Nizza 2001 wieder. Der gescheiterte Verfassungsvertrag von 2003 erlebte sein Comeback 2007 als Vertrag von Lissabon. Und auch wenn es diesmal womöglich einige Jahre länger dauern wird: Mit dem „Grundgesetz für die Europäische Union“ liegt nun erstmals wieder ein ausformulierter Text vor, der konkrete föderalistische Vorschläge für zukünftige Vertragsreformen macht. Es würde mich wundern, wenn sich künftige Regierungskonferenzen nicht an der ein oder anderen Passage daraus bedienen würden.

Bild: unbekannter Urheber [Public Domain], via Wikimedia Commons.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Kommentare sind hier herzlich willkommen und werden nach der Sichtung freigeschaltet. Auch wenn anonyme Kommentare technisch möglich sind, ist es für eine offene Diskussion hilfreich, wenn Sie Ihre Beiträge mit Ihrem Namen kennzeichnen. Um einen interessanten Gedankenaustausch zu ermöglichen, sollten sich Kommentare außerdem unmittelbar auf den Artikel beziehen und möglichst auf dessen Argumentation eingehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Meinungsäußerungen ohne einen klaren inhaltlichen Bezug zum Artikel hier in der Regel nicht veröffentlicht werden.