Die Zukunft kommt schneller, als man denkt – ebenso wie die nächste Europawahl, die in fast genau zwei Jahren stattfinden wird. Zum zehnten Mal seit 1979 werden dann die Wähler:innen an die Urnen gerufen, um zu entscheiden, wer in die einzige direkt gewählte Institution der EU einziehen soll. Nach dem großen Beteiligungsexperiment der Konferenz zur Zukunft Europas wird das der nächste wichtige Praxistest für die Demokratie auf europäischer Ebene sein. Auch wenn die Europawahlen in der Vergangenheit oft unter einer starken nationalen Fragmentierung und dem Ruf als „Nebenwahl“ gelitten haben, bleiben sie doch der zentrale Legitimationsakt, der allen europäischen Bürger:innen die Möglichkeit gibt, über den politischen Kurs der EU mitzubestimmen.

Politisch wirft die Wahl einen langen Schatten voraus. Wahlreformen werden diskutiert, Kandidat:innen wägen ihre Chancen. Und wie fast immer in der EU sind die interinstitutionellen Kämpfe nicht weniger wichtig als der parteipolitische Wettbewerb. Dieser Artikel gibt einen Überblick über den Stand der Dinge auf dem Weg ins Jahr 2024: Welche institutionellen Fragen sind in den nächsten zwei Jahren noch zu klären und was können wir von der Wahl erwarten?

Wann wird die Wahl stattfinden?

Das genaue Datum der Wahl steht noch nicht fest. Europawahlen finden über einen viertägigen Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag statt, innerhalb dessen jeder Mitgliedstaat seinen eigenen Wahltag (oder Wahltage) bestimmen kann. Ursprünglich lag dieser Zeitraum Anfang Juni, was nach dem EU-Direktwahlakt immer noch die rechtliche Vorgabe ist. Allerdings kann der Rat den Termin bis zu einem Jahr vor der Wahl durch einen einstimmigen Beschluss auf einen beliebigen Zeitpunkt zwischen Anfang April und Anfang Juli verlegen. Seit 2014 ist es üblich, dass Europawahlen in der letzten Maiwoche stattfinden.

Innerhalb des Parlaments würden viele den Termin gerne noch weiter vorverlegen – zum Beispiel auf die Woche um den Europatag am 9. Mai. Diese Verschiebung hätte nicht nur symbolischen Wert, sondern würde auch den Zeitplan für die Ernennung der Europäischen Kommission im Sommer entspannen. Nach seiner konstituierenden Sitzung (die gemäß Direktwahlakt am ersten Dienstag des Monats nach der Wahl stattfindet) wählt das Europäische Parlament zunächst die vom Europäischen Rat nominierten Kommissionspräsident:in.

Anschließend schlagen die nationalen Regierungen die einzelnen Kommissionsmitglieder vor, unter denen die designierte Präsident:in die Ressorts verteilt. Die Ausschüsse des Parlaments führen dann Anhörungen durch, um die Qualifikation der vorgeschlagenen Kommissar:innen zu bewerten, und können die Ersetzung einzelner Kandidat:innen fordern. Schließlich findet im Parlamentsplenum eine Abstimmung statt, um das Kommissionskollegium offiziell zu wählen.

Warum der Zeitplan wichtig ist

Das gesamte Verfahren sollte vor Ablauf der fünfjährigen Amtszeit der vorherigen Kommission am 31. Oktober abgeschlossen sein – 2019 zog es sich jedoch bis Ende November hin. Der daraus resultierende Zeitmangel setzte das Europäische Parlament unter politischen Druck, eine Krise zu vermeiden und die vorgeschlagenen Kandidat:innen so schnell wie möglich zu bestätigen. Zudem scheiterte ein Versuch der vier großen Fraktionen, vor der Abstimmung über die Kommissionspräsidentschaft eine gemeinsame Gesetzgebungsagenda für die Wahlperiode aufzustellen, weil ihnen die Zeit fehlte, programmatische Differenzen zu überwinden.

Der Zeitpunkt der Wahl wirkt sich also auch auf das institutionelle Machtgleichgewicht zwischen dem Parlament und dem Europäischen Rat aus: Eine frühere Wahl würde den Einfluss des Parlaments sowohl auf die Zusammensetzung der nächsten Kommission als auch auf die Festlegung ihres Gesetzgebungsprogramms stärken.

Nach welchem Wahlrecht?

Hinsichtlich des Wahlrechts bestehen Europawahlen derzeit de facto aus 27 separaten nationalen Wahlen – mit festen Sitzkontingenten für jeden Mitgliedstaat, die von 6 für Malta, Zypern und Luxemburg bis zu 96 für Deutschland reichen. Der Direktwahlakt legt zwar einige allgemeine EU-weite Regeln für die Wahl fest (etwa dass die Sitze innerhalb jedes Wahlkreises proportional verteilt werden müssen), doch viele wichtige Aspekte (wie Anzahl und Größe der Wahlkreise, Wahlalter, Regeln für die Wahlkampffinanzierung, Sperrklauseln usw.) werden erst durch die nationalen Wahlgesetze der einzelnen Mitgliedstaaten bestimmt. Darüber hinaus führt die nationale Fragmentierung der Wahl dazu, dass die Kandidatenlisten in jedem Mitgliedstaat von den nationalen Parteien aufgestellt werden und in der Regel nur die Namen der nationalen Parteien auf dem Wahlzettel erscheinen.

Um diese Zersplitterung zu überwinden, drängen Europaabgeordnete seit langem auf ein neues europäisches Wahlrecht. Der Direktwahlakt wurde jedoch seit 2002 nicht mehr geändert – nicht zuletzt wegen des schwerfälligen Reformverfahrens, das dafür einen einstimmigen Ratsbeschluss benötigt, dem auch das Europäische Parlament zustimmen und der von allen nationalen Parlamenten ratifiziert werden muss. Derzeit gibt es zwei Reformvorschläge, die dieses Verfahren durchlaufen.

Zwei Wahlreformen im Entstehen

Erstens hat der Rat 2018 einstimmig einen Änderungsbeschluss verabschiedet, der unter anderem die größten Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, eine nationale Sperrklausel von mindestens 2 Prozent einzuführen. Diese Reform muss jedoch noch von Deutschland, Spanien und Zypern ratifiziert werden und könnte insbesondere in Deutschland auf verfassungsrechtliche Hindernisse stoßen, da das Bundesverfassungsgericht eine Sperrklausel für Europawahlen wiederholt abgelehnt hat. Und selbst wenn sie vor 2024 in Kraft treten sollte, würde die Verpflichtung zur Einführung einer nationalen Sperrklausel erst für die Wahlen im Jahr 2029 in Kraft treten.

Zweitens hat das Europäische Parlament Anfang Mai 2022 eine noch ehrgeizigere Reform des Direktwahlakts vorgeschlagen, die nun vom Rat diskutiert werden muss. Dieser Vorschlag sieht vor allem die Einführung eines neuen EU-weiten Wahlkreises mit 28 Sitzen vor, für den die europäischen Parteien transnationale Listen aufstellen würden. Weitere Reformelemente sind zum Beispiel neue Regeln für Geschlechterquoten auf den Wahllisten, ein gemeinsamer Wahltag am 9. Mai sowie eine Harmonisierung des Mindestwahlalters und der Briefwahlverfahren. Alles in allem würde dieses Reformpaket zwar nicht zu einem vollständig vereinheitlichten Wahlsystem führen, aber es wäre ein wichtiger Schritt zur „Europäisierung“ der Europawahlen.

Dass diese Reform, wie vom Parlament gewünscht, noch vor der Wahl 2024 umgesetzt wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Nach dem Wahlkodex des Europarats sollen im letzten Jahr vor einer Wahl keine grundsätzlichen Änderungen an den Wahlregeln mehr vorgenommen werden. Das reduziert den Zeitrahmen für eine Einigung auf Sommer 2023 – und im Rat sind viele Regierungen noch sehr zurückhaltend, die Reform zu unterstützen. Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass für die Wahl 2024 dasselbe europäische Wahlrecht gilt wie 2019.

Werden die Europaparteien wieder Spitzenkandidat:innen aufstellen?

Nicht alle Änderungen des Wahlverfahrens erfordern jedoch eine rechtliche Reform. In der Praxis war die wichtigste Neuerung der letzten Jahre, dass die europäischen Parteien Spitzenkandidat:innen für die Kommissionspräsidentschaft nominierten. Bei den Europawahlen 2014 und 2019 wurde den Wähler:innen versprochen, dass die Wahl der Kommissionspräsident:in von den Wahlergebnissen abhängen würde.

Der Europäische Rat hat das neue Verfahren jedoch nie ganz akzeptiert, und nach der Wahl 2019 konnten die verschiedenen Fraktionen hinter keiner der Spitzenkandidat:innen eine Mehrheit bilden. In der Folge wurde Ursula von der Leyen, die im Vorfeld derWahlen nicht als Spitzenkandidatin angetreten war, zur Kommissionspräsidentin gewählt. Für einige Kommentator:innen galt das Spitzenkandidatenverfahren damals deshalb schon als „tot“.

Doch die großen europäischen Parteien haben das Verfahren niemals aufgegeben. Und da das Verfahren nicht gesetzlich verankert ist, sondern auf einer politischen Selbstverpflichtung der Parteien beruht, steht der erneuten Nominierung von Spitzenkandidat:innen nichts im Wege. Das institutionelle Tauziehen um das neue Verfahren dürfte also auch 2024 weitergehen – mit vielen Implikationen für die europäische Demokratie. Auch wenn die Spitzenkandidat:innen bisher nicht alle Erwartungen hinsichtlich öffentlicher Sichtbarkeit erfüllt haben, so haben sie doch die Dynamik der Europawahl verändert und ihre politische Bedeutung erhöht.

Vielleicht die erste kandidierende Amtsinhaberin

Wer genau als Spitzenkandidat:innen antreten könnte, bleibt bislang noch Spekulation. Eine besondere Situation könnte sich allerdings ergeben, wenn Ursula von der Leyen beschließt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. In diesem Fall würde die Europäische Volkspartei (EVP) sie wahrscheinlich als Spitzenkandidatin nominieren. Es wäre das erste Mal, dass eine amtierende Kommissionspräsident:in öffentlich als Spitzenkandidat:in auftritt, was dem Verfahren zusätzliche Sichtbarkeit verleihen könnte.

Und sollte die EVP erneut stärkste Fraktion werden, würde sich der Europäische Rat wohl kaum gegen ihre Wiederwahl stellen. Das gilt auch für die Regierung ihres Heimatlandes Deutschland: Obwohl von der Leyens eigene Partei, die CDU, sich jetzt in der Opposition befindet, enthält der Koalitionsvertrag eine Klausel, die den Grünen das Recht einräumt, das deutsche Kommissionsmitglied zu nominieren, außer wenn die Kommissionspräsident:in aus Deutschland kommt – was Unterstützung für eine mögliche Wiedernominierung von der Leyens impliziert.

Wie stehen die Wahlumfragen?

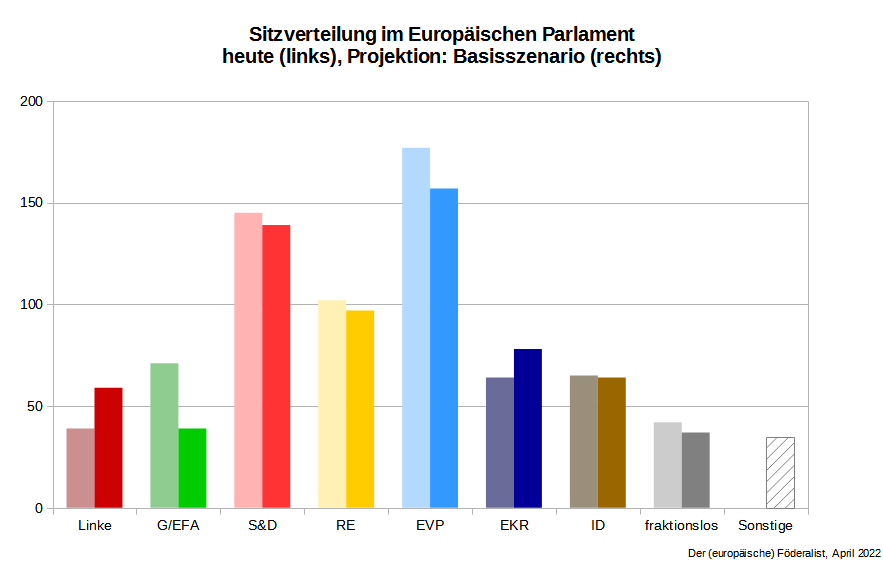

Ob die EVP die Wahl wirklich gewinnen wird, ist allerdings noch völlig offen. Es gibt keine EU-weiten Wahlumfragen, aber mehrere Webseiten – Europe Elects, Politico und Der (europäische) Föderalist – veröffentlichen regelmäßig Sitzprojektionen für das Europäische Parlament, die auf nationalen Umfragen aus allen Mitgliedstaaten basieren. Trotz ihrer leicht unterschiedlichen Methoden weisen diese Sitzprojektionen alle darauf hin, dass der Vorsprung der EVP vor der sozialdemokratischen S&D-Fraktion schrumpft. Wenn das Rennen so knapp bleibt, könnte die S&D die Chance haben, zum ersten Mal seit 1999 wieder die stärkste Fraktion zu werden.

- Europawahl-Sitzprojektion, April 2022. Daten: D(e)F.

Allgemein sind allerdings sowohl die EVP als auch die S&D jetzt schwächer als 2019. Das folgt einem langfristig rückläufigen Trend der beiden größten Fraktionen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Unter den anderen Fraktionen würden die Linke und die rechtskonservativen Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) Sitze gewinnen, die Grünen/Europäische Freie Allianz (G/EFA) Sitze verlieren. Die zentristisch-liberale Fraktion Renew Europe (RE) und die rechtsextreme Identität und Demokratie (ID) liegen in den Umfragen etwa auf der Höhe von 2019. Insgesamt würden die aktuellen Trends nicht zu einer grundlegenden Verschiebung des Gleichgewichts zwischen dem Mitte-Links- und dem Mitte-Rechts-Lager führen.

Europaskeptische Rechte bleiben uneinig

Die europaskeptischen Parteien könnten ihr gemeinsames Gewicht erneut erhöhen, sind aber weiterhin weit von einer parlamentarischen Mehrheit entfernt. Da die extreme Rechte derzeit in zwei Fraktionen (ID und EKR) sowie mehrere fraktionslose Parteien zersplittert ist, gibt es seit Jahren Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss zu einer großen rechts-europaskeptischen Fraktion, die vor den Wahlen wieder aufleben könnten.

Allerdings scheiterten entsprechende Vorgespräche zwischen den Parteispitzen bereits im Jahr 2021 an internen Rivalitäten. Nachdem nun auch noch der Krieg in der Ukraine einen Keil zwischen die eher pro-russische ID (mit dem französischen RN, der italienischen Lega und anderen) und die eher anti-russische EKR (dominiert von der polnischen PiS) getrieben hat, sind die Aussichten auf eine einheitliche extreme Rechte eher noch gesunken. Auch wenn einige Abwerbungen und Fraktionswechsel einzelner nationaler Parteien zu erwarten sind, wird die europaskeptische Einheitsfront wohl auch 2024 ein Phantom bleiben.

Einige Newcomer-Parteien

Schließlich sind in mehreren Mitgliedstaaten – wie Polen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Slowenien – in den letzten Jahren starke Newcomer-Parteien entstanden. Im Jahr 2024 werden viele von ihnen zum ersten Mal ins Europäische Parlament einziehen und versuchen, sich einer europäischen Parteienfamilie anzuschließen. Da diese neuen Parteien jedoch eine Vielzahl von Weltanschauungen über das gesamte politische Spektrum hinweg vertreten, ist es unwahrscheinlich, dass sie das Gleichgewicht zwischen den Fraktionen insgesamt stark verändern werden.

Natürlich sind diese Sitzprojektionen nur Momentaufnahmen der aktuellen politischen Stimmung in Europa. In den nächsten zwei Jahren können sich die Wahlumfragen noch erheblich in jede Richtung verschieben.

Wird die Wahlbeteiligung wieder steigen?

Ein weiteres wichtiges Thema für die Europawahl 2024 ist natürlich auch die Wahlbeteiligung und die Frage, wie die Wähler zur Stimmabgabe motiviert werden können. Bis 2014 war die EU-weite Wahlbeteiligung bei jeder Wahl stetig gesunken, was als eine zunehmende Enttäuschung und Distanzierung von den demokratischen Mechanismen auf EU-Ebene verstanden werden konnte. Ein deutlicher Anstieg der Wahlbeteiligung 2019 relativierte diese pessimistische Diagnose jedoch.

- Wahlbeteiligung bei Europawahlen. Die dicke Linie zeigt den EU-Durchschnitt, jede dünne Linie einen Mitgliedstaat. Grün: Deutschland, blau: Frankreich, rot: Vereinigtes Königreich. Daten: EP.

Betrachtet man die Entwicklung der Wahlbeteiligung in den einzelnen Mitgliedstaaten, war das Bild in Wirklichkeit allerdings nie so klar. Sowohl zwischen den Ländern und auch zwischen den Wahljahren innerhalb eines Landes variiert die Wahlbeteiligung stark. So ist ein erheblicher Teil des Rückgangs bis 2014 auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten mit eher niedriger Beteiligung zurückzuführen. Umgekehrt könnte die EU-weite Wahlbeteiligung aus ähnlichen statistischen Gründen beim nächsten Mal wieder ansteigen: 2024 wird die erste Wahl ohne das Vereinigte Königreich sein, das bei Europawahlen traditionell einen sehr hohen Anteil an Nichtwähler:innen aufwies. Selbst wenn die Wahlbeteiligung in allen anderen Mitgliedstaaten unverändert bliebe, würde der europäische Durchschnitt allein dadurch rechnerisch steigen.

Eine stärker politisierte EU

Aber natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Die relativ hohe Wahlbeteiligung im Jahr 2019 war das Ergebnis einer Kombination mehrerer Aspekte: gleichzeitig stattfindende nationale Wahlen in mehreren Mitgliedstaaten, eine intensive Sensibilisierungskampagne vor allem im größten Mitgliedstaat Deutschland, die weit verbreitete Angst vor einem Sieg rechter europaskeptischer Parteien nach dem Brexit-Referendum und den US-Wahlen 2016 sowie die allgemein zunehmende Politisierung und Polarisierung der Europapolitik seit der „Polykrise“.

Auch wenn einige dieser Faktoren nicht wiederholbar sein mögen, ist diese Politisierung der EU mit Sicherheit von Dauer. Im Vergleich zu den nationalen Parlamenten kann das Europäische Parlament nur sehr begrenzt die politische Agenda der EU setzen: Es hat in der Gesetzgebung nicht nur kein Initiativrecht (das liegt allein bei der Kommission), sondern muss sich auch noch über jeden Rechtsakt mit dem Rat einig werden. In der Vergangenheit haben sich die Parteien daher immer schwer getan, im Wahlkampf klare europapolitische Versprechen zu machen. Stattdessen konzentrierten sich ihre Kampagnen oft auf ihre allgemeine Haltung zur europäischen Integration – „für“ oder „gegen“ die EU – oder auf davon völlig losgelöste nationale Themen.

Kein Mangel an europäischen Wahlkampfthemen

Bei der Wahl 2024 wird an markanten europäischen Themen hingegen kein Mangel bestehen. Fragen wie die Rechtsstaatskrise, die Regeln zum Haushaltsdefizit, der „Europäische Grüne Deal“ oder die Krise des gemeinsamen Asylsystems sind nicht nur eine Sache für Brüsseler Expert:innen, sondern werden auch in der nationalen Öffentlichkeit diskutiert. Auch der Schutz der Außengrenzen sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen wie der Krieg in der Ukraine werden zunehmend als europäische und nicht nur als nationale Angelegenheiten betrachtet.

Und schließlich hat auch die Konferenz zur Zukunft Europas ein umfangreiches Paket von Reformvorschlägen für viele Politikbereiche vorgelegt, die die Parteien in ihren Wahlkämpfen aufgreifen können. In Verbindung mit einem effektiveren Einsatz ihrer Spitzenkandidat:innen könnte dies die Wahlbeteiligung erhöhen, indem die Wahlen 2024 zu einem echten Wettbewerb um Lösungen für politische Fragen werden, die für alle europäischen Bürger:innen von Bedeutung sind.

Die Europawahl 2024 – sichtbarer als je zuvor?

Zwei Jahre vor der Europawahl sind noch viele Fragen offen, und viele interinstitutionelle Konflikte müssen noch geklärt werden. Auch wenn das Europäische Parlament vor kurzem eine bahnbrechende interne Einigung über gesamteuropäische Listen erzielt hat, ist es unwahrscheinlich, dass auch die nationalen Regierungen seinen Vorschläge zur Wahlrechtsreform bald mit der notwendigen Einstimmigkeit zustimmen werden. Und auch wenn die europäischen Parteien 2024 erneut Spitzenkandidat:innen aufstellen werden, wird deren tatsächliche politische Bedeutung wohl auch dieses Mal wieder erst nach den Wahlen feststehen. Falls sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einer erneuten Kandidatur entschließt und der Abstand in den Umfragen weiter zurückgeht, kann die Europawahl zu einem spannenden Duell zwischen der EVP-Amtsinhaberin und einer sozialdemokratischen Herausforder:in werden. Doch wie schon 2019 wird es vielleicht ein langer Sommer, bis sich der Staub gelegt hat und eine neue Kommission vereidigt ist.

Klar scheint jedoch, dass die Europapolitik in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und dass die europäischen Wähler:innen heute besser verstehen, was im Europäischen Parlament auf dem Spiel steht. Dies eröffnet die Chance auf einen Wahlkampf, in dem Themen von gemeinsamer Bedeutung eine wichtigere Rolle spielen könnten als je zuvor. Natürlich lässt nicht genau vorhersagen, welche Themen die öffentliche Debatte im Jahr 2024 bewegen werden. Aber es ist doch ziemlich sicher, dass die Europapolitik dann nicht weniger wichtig sein wird als heute.

Es wird also an den europäischen Parteien liegen, länderübergreifend gemeinsame Positionen zu erarbeiten und diese öffentlich sichtbar zu machen, um den Wähler:innen eine klare Entscheidung zwischen alternativen Politikvorschlägen zu ermöglichen. Wenn ihnen dies gelingt, kann die Europawahl 2024 ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer supranationalen Demokratie werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Englisch als Policy Brief für das Jacques Delors Centre. |