Eigentlich

hätte es ein schönes Jubiläum sein können: Am gestrigen Donnerstag vor 25

Jahren trat

das Schengener Abkommen in Kraft, mit dem die Binnengrenzkontrollen

abgeschafft und das Reisen in der EU erleichtert wurde. Aber gerade sind die

Grenzen wieder zu, an Reisen ist nicht zu denken, und nach Feiern war den

Staats- und Regierungschefs bei ihrer Videokonferenz auch nicht zumute.

Stattdessen gab es eine

Menge Streit, wie die Kosten der Corona-Krise finanziert werden sollen, und

am Ende eine vage Einigung, sich in

zwei Wochen noch einmal mit dem Thema zu befassen. Das Coronavirus hat die

EU im Griff, und den Mitgliedstaaten fällt es – trotz aller Bekenntnisse zur

europäischen Solidarität – sichtlich schwer, ihre nationalen Reflexe abzulegen.

Wieder einmal Solidarität

Dass

es in der Krise vor allem auf die Mitgliedstaaten ankommt, ist den EU-Verträgen

geschuldet, die der Union im Bereich der öffentlichen Gesundheit (Art. 168 AEUV) nur recht begrenzte Kompetenzen einräumen. Die EU-Institutionen

können die Mitgliedstaaten in diesem Politikfeld koordinieren, sie unterstützen

und ihnen Empfehlungen geben, aber kaum Vorschriften machen. Und natürlich ist

auch der EU-Haushalt viel zu klein, als dass die Union aus eigener Kraft

nennenswerte Anstrengungen gegen die Krise unternehmen könnte.

Wie

so oft in den Krisen der letzten Jahre sind deshalb alle Augen auf den

Europäischen Rat gerichtet. Wieder einmal ist die Krise wenigstens teilweise

asymmetrisch und Südeuropa (wenigstens für den Moment) stärker betroffen als

der Norden. Und wieder einmal geht es vor allem darum, ob die nationalen

Regierungen bereit sind, einander beizustehen, oder ob in der Krise jedes Land

sich selbst am nächsten ist. Die bisherige Bilanz in diesem Ringen ist, im

besten Fall, durchwachsen – drei Beispiele.

Beispiel 1: Medizinische

Versorgung

Als

sich die Corona-Epidemie noch weitgehend auf China beschränkte, lieferten

EU-Mitgliedstaaten dorthin Mitte Februar Schutzkleidung,

Desinfektionsmittel und anderes medizinisches Material: Die Krankheit

wirkte weit entfernt, Unterstützung bei ihrer Bekämpfung eine humanitäre

Selbstverständlichkeit. Als wenig später die Krankheit auch in Italien

ausbrach, wurde die Schutzausrüstung hingegen schnell knapp – nicht zuletzt

aufgrund von Panikkäufen in der Bevölkerung. Bereits Ende Februar aktivierte die

italienische Regierung deshalb den EU-Katastrophenschutzmechanismus,

um um Hilfslieferungen zu bitten. Und auch die Kommission rief die

übrigen Mitgliedstaaten zur Unterstützung Italiens auf.

Doch

was in Wirklichkeit geschah, war genau das Gegenteil: Statt Italien zu helfen, verhängten

mehrere europäische Länder, die von der Krankheit selbst zwar noch kaum betroffen

waren, sich aber Sorgen wegen der Panikkäufe machten, Exportverbote

für medizinische Schutzkleidung. Die französische Regierung etwa

beschlagnahmte die vorhandenen Bestände an Atemschutzmasken und stellte sie nur

noch medizinischem Personal und Kranken in Frankreich zur Verfügung. In

Deutschland blieben, noch etwas absurder, Atemschutzmasken im freien Handel verfügbar

und damit auch ihre medizinisch weitgehend sinnlose Nutzung durch private

Gesunde möglich – aber eben nur innerhalb der Landesgrenzen.

Weniger

solidarisch als China?

Noch

hässlicher wirkte diese fehlende Hilfsbereitschaft durch den Kontrast mit China,

das sich nun für die europäische Unterstützung im Februar revanchierte und Italien

öffentlichkeitswirksam

Atemmasken lieferte. Obwohl diese Lieferungen gegen Bezahlung erfolgten

(also weniger humanitäre Hilfe als schlichte Warenexporte waren), stellten sie

im Kontext der innereuropäischen Exportverbote ein großer Imageerfolg für die

chinesische Regierung dar, die sich als

Helferin in der Not feiern lassen konnte, während die EU zutiefst

unsolidarisch erschien.

Erst

nach einem einen

eindringlichen öffentlichen Appell des italienischen EU-Botschafters und massiver

Kritik seitens der Kommission und der Benelux-Staaten lösten sich langsam

die innereuropäischen Blockaden. Mitte März entschied sich die deutsche

Bundesregierung zunächst für eine Lockerung

und schließlich Aufhebung

des Verbots für innereuropäische Exporte. Zugleich setzte sich Deutschland nun

mit Frankreich an die Spitze der Länder, die bilaterale medizinische

Hilfsmaßnahmen leisteten – sei es durch Lieferung

von medizinischen Gütern oder auch durch die Aufnahme

von Patienten aus den meistbetroffenen italienischen Regierungen.

Der

Katastrophenschutzmechanismus hilft – nach fast vier Wochen

Zugleich

lief auch auf EU-Ebene endlich die gemeinsame Beschaffung von Schutzausrüstung

im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus an. Am 24. März, fast vier Wochen nach

dem ersten italienischen Ersuchen, verkündete die Kommission, entsprechende

Lieferverträge könnten „in

Kürze unterzeichnet werden“.

Doch

auch in den letzten Tagen kam es noch zu Vorfällen, die das solidarische Bild

trüben: So stoppten polnische und tschechische Behörden vergangene Woche zwei chinesische

Lieferungen mit medizinischem Material für Italien, die italienische

Regierung selbst beschlagnahmte kurz darauf für

Griechenland bestimmte Beatmungsgeräte. Als eine Einheit agieren die

EU-Mitgliedstaaten bis heute nicht.

Beispiel 2:

Grenzschließungen

Dass

auch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit nötig sind, um die Ausbreitung des

Virus zu bremsen, war frühzeitig Konsens. Dabei setzte die italienische

Regierung (ähnlich wie zuvor China) zunächst vor allem auf eine Abriegelung der

am stärksten betroffenen Gebiete. Als sich die Pandemie jedoch weiter

ausbreitete, verlegten sich Mitte März einige weniger betroffene Staaten vor allem im Norden und Osten

Europas auf eine umgekehrte Strategie: Sie schlossen einseitig die

nationalen Grenzen, um Virus draußen zu halten. Der Grenzverkehr für Personen

wurde drastisch reduziert, in vielen Fällen durften nur eigene Staatsbürger und

Menschen mit besonderen Genehmigungen noch einreisen.

Offiziell

begründet wurden diese Grenzschließungen oft mit der Notwendigkeit, Personenbewegungen

allgemein zu reduzieren, und mit der Behauptung, dass unterschiedlich strenge

nationale Regelungen (etwa bei Veranstaltungsverboten) dazu führen würden, dass

Menschen auf die andere Seite der Grenze auswichen. Unter Beobachtern stießen

die Grenzschließungen jedoch von Anfang an auf Kritik: Da das Virus Mitte März

bereits in allen EU-Staaten vorhanden war, spielte der zwischenstaatliche

Grenzverkehr für seine Ausbreitung keine so wichtige Rolle mehr, dass solch

drastische Maßnahmen gerechtfertigt wären.

Außengrenzen

werden schnell geschlossen, Binnengrenzen eher nicht

Besonders

befremdlich war dabei, dass auf vergleichbare Maßnahmen im Inland in der Regel verzichtet

wurde. So wurde etwa in Deutschland der innerstaatliche Reiseverkehr zwar dadurch

erschwert, dass touristische

Hotelübernachtungen und Reisebusfahrten verboten wurden – eine Ein- und

Ausreise aus dem Ort Heinsberg, wo es besonders viele Infizierte gab, wurde

jedoch zu keinem Zeitpunkt verhindert.

Warum

also waren die Staaten viel eher bereit, die nationalen Außengrenzen zu

schließen als innerstaatlich Territorien abzuriegeln? Letztlich dürften

dahinter praktische und politische Machbarkeitserwägungen gestanden haben: Innerstaatliche

Grenzen zu schließen, um Reiseverkehr zu verringern, ist aufgrund der fehlenden

Infrastruktur nur schwer umzusetzen. An zwischenstaatlichen Grenzen hingegen

ist die kurzfristige Wiedereinführung von Grenzkontrollen auch durch die Schengen-Verordnung

immer als Option erhalten geblieben und wirkt auch im öffentlichen Bewusstsein als

ein viel normalerer Vorgang (umso mehr, als nationale Grenzschließungen ja

zunächst einmal immer nur die Staatsbürger der anderen Länder einschränken, nicht die eigenen).

Auch die EU

schließt ihre Außengrenzen

Der

EU-Kommission blieb bei all dem nur, die einzelnen Mitgliedstaaten zu einem

koordinierten Vorgehen zu ermahnen und ihnen mäßigende Leitlinien

für coronabedingte Grenzmaßnahmen an die Hand zu geben. Was indessen den

Rest der Welt betrifft, reagierte die EU gar nicht so anders als ihre Mitgliedstaaten:

Mitte März verhängte sie strikte

Einreisekontrollen für Nicht-EU-Bürger, obwohl eine ähnliche Maßnahme der

USA eine Woche zuvor in

Brüssel noch auf bittere Kritik gestoßen war.

Insgesamt

zeigten damit die Mitgliedstaaten und die Union ein ähnliches Bild: Wer die

Macht hat, eine Außengrenze zu schließen, der neigt in der Krise dazu, das auch

zu tun – oft mit sehr viel größerer Bereitschaft, als wenn es um das Abriegeln besonders betroffener Gebiete im eigenen Landesinneren geht.

Beispiel 3: Finanzielle

Maßnahmen

Der

größte Streit der letzten Tage schließlich betrifft die finanziellen Maßnahmen

zur Bekämpfung der absehbaren Wirtschaftskrise. Angesichts der massiven

Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist eine schwere Rezession in den

nächsten Monaten wohl unvermeidbar; viele Akteure (von großen

Flugunternehmen bis zu kleinen

Selbstständigen) bangen um ihr wirtschaftliches Überleben und sind auf

staatliche Unterstützung angewiesen. Wie aber soll diese Unterstützung finanziert

werden?

Als

erste Maßnahme schlug die Europäische Kommission am 20. März die

Aktivierung der „allgemeinen Ausweichklausel“ vor, um die Defizitregeln des

Stabilitätspakts auszusetzen. Als Folge dürften die nationalen Regierungen

unbegrenzt Schulden aufnehmen, um die Coronakrise zu bekämpfen. Das allein

dürfte allerdings noch zu wenig sein: Wenn jeder Mitgliedstaat nur für sich

allein verantwortlich ist, könnte das Ausmaß der Krise viele von ihnen

überfordern. Und wenn dann auf den Finanzmärkten Zweifel an ihrer Bonität

entstehen, droht im schlimmsten Fall eine neue Staatsschuldenkrise wie in den

Jahren ab 2010.

„Coronabonds“ und

ESM-Kredite

Bereits

Mitte März schlug der italienische Regierungschef Giuseppe Conte (parteilos)

deshalb die

Einführung von „Coronabonds“ vor: gemeinschaftlichen Anleihen der

EU-Mitgliedstaaten, aus denen Maßnahmen gegen die Krise finanziert werden

sollten. Der Vorschlag erinnert stark an die Eurobonds, die während der Eurokrise

diskutiert wurden, und auch die Konfliktlinien zwischen den nationalen

Regierungen sind die gleichen wie damals: Neun hauptsächlich südeuropäische Staats-

und Regierungschefs (aus Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland

und Slowenien, aber auch Belgien, Luxemburg und Irland) unterstützten die Idee am

vergangenen Mittwoch in

einem gemeinsamen Schreiben.

Deutschland

und die Niederlande lehnen den Vorschlag hingegen ab. Der niederländische

Finanzminister Wopke Hoekstra (CDA/EVP) warnte gar in

bester Eurokrisenrhetorik, Coronabonds würden die „strukturellen

Herausforderungen“ der Mitgliedstaaten nicht lösen und „Anreize für eine

umsichtige Politik auf nationaler Ebene untergraben“. Wie schon die Eurobonds

könnten also auch die Coronabonds am deutsch-niederländischen Widerstand scheitern.

Die

plausibelste Alternative zu ihnen wären Hilfskredite aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus,

doch auch

darüber gibt es Streit: Während die südeuropäischen Länder sich dafür

einsetzen, dass der ESM in dieser Situation bedingungslos Unterstützung leistet,

wollen Deutschland und verschiedene nordeuropäische Länder am Prinzip

festhalten, dass ESM-Kredite grundsätzlich nur gegen Auflagen möglich sind. Der

niederländische Premierminister Mark Rutte (VVD/ALDE) erklärte zudem, für

einen Einsatz des ESM sei es ohnehin noch „zu früh“. Die Entscheidung wurde

jedenfalls erst einmal verschoben.

Während der Europäische

Rat streitet, wird die EZB aktiv

Kommt

es also zur Eurokrise 2.0? Einige Umstände geben immerhin Hoffnung, dass die

Staatsschuldenfrage diesmal nicht ganz so dramatisch ausfallen wird wie in den Jahren

nach 2010. Zum einen hat sich insbesondere in Deutschland auch der öffentliche

Diskurs weiterentwickelt: Während in der deutschen Öffentlichkeit während der

Eurokrise vor

allem Ökonomen sichtbar waren, die Unterstützung für andere EU-Länder ablehnten,

veröffentlichte jüngst sogar die konservative FAZ einen Gastbeitrag

einer Gruppe deutscher Wirtschaftswissenschaftler, die sich für Coronabonds

aussprachen. Zum anderen hilft auch schlicht die Tatsache, dass es den ESM

bereits gibt und dass er grundsätzlich einsatzfähig ist. Worum es geht, ist

nicht mehr das Ob, sondern das Wie von zwischenstaatlichen Hilfen.

Dennoch:

Erst einmal hat sich der Europäische Rat in dieser Frage so zerstritten, dass

in den nächsten zwei Wochen mit überhaupt keine Entscheidung gerechnet werden

kann. In der Zwischenzeit bleibt wie in der Eurokrise nur die Europäische Zentralbank

als Akteur übrig, um mit

einem gewaltigen Aufkaufprogramm gegen die Corona-Krise vorzugehen. (Dabei hatte

EZB-Chefin Christine Lagarde nur eine Woche zuvor noch die Regierungschefs

aufgerufen, doch bitte selbst

aktiv zu werden und diese Angelegenheit nicht der Zentralbank zu überlassen.

Aber auch diese Dynamik ist noch aus der

Eurokrise vertraut.)

Fazit

Betrachtet

man all diese Beispiele zusammen, so lässt sich daraus eine allgemeine Lehre ziehen:

Wenn es hart auf hart kommt, hängt das Ausmaß an europäischer Solidarität

wesentlich davon ab, ob es für den Umgang mit der Krise gemeinsame

Institutionen mit echten Kompetenzen gibt.

Wo

europäische Institutionen fest etabliert sind und eigene Entscheidungen treffen

können, suchen sie wie die EZB nach Möglichkeiten, in der Krise im gemeinsamen europäischen

Interesse zu handeln. Wo Institutionen vom guten Willen der nationalen

Regierungen abhängig sind, reagieren sie wie der Katastrophenschutzmechanismus

oder der ESM nur mit Verzögerung und nach großem Streit. Und wo Institutionen zum Rückzug ins Nationale einladen, werden sie wie die nationale Kompetenz zur vorübergehenden

Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen trotz aller schönen Worte genutzt.

Es

wäre sicher falsch, die grundsätzliche europäische Solidaritätsbereitschaft der

EU-Mitgliedstaaten in Zweifel zu ziehen. Aber damit sie in Krisensituationen in

schnelles Handeln umgesetzt werden kann, ist es besser, sich nicht auf „gemeinsame

Werte“ und dergleichen zu verlassen, sondern auf starke supranationale

Institutionen.

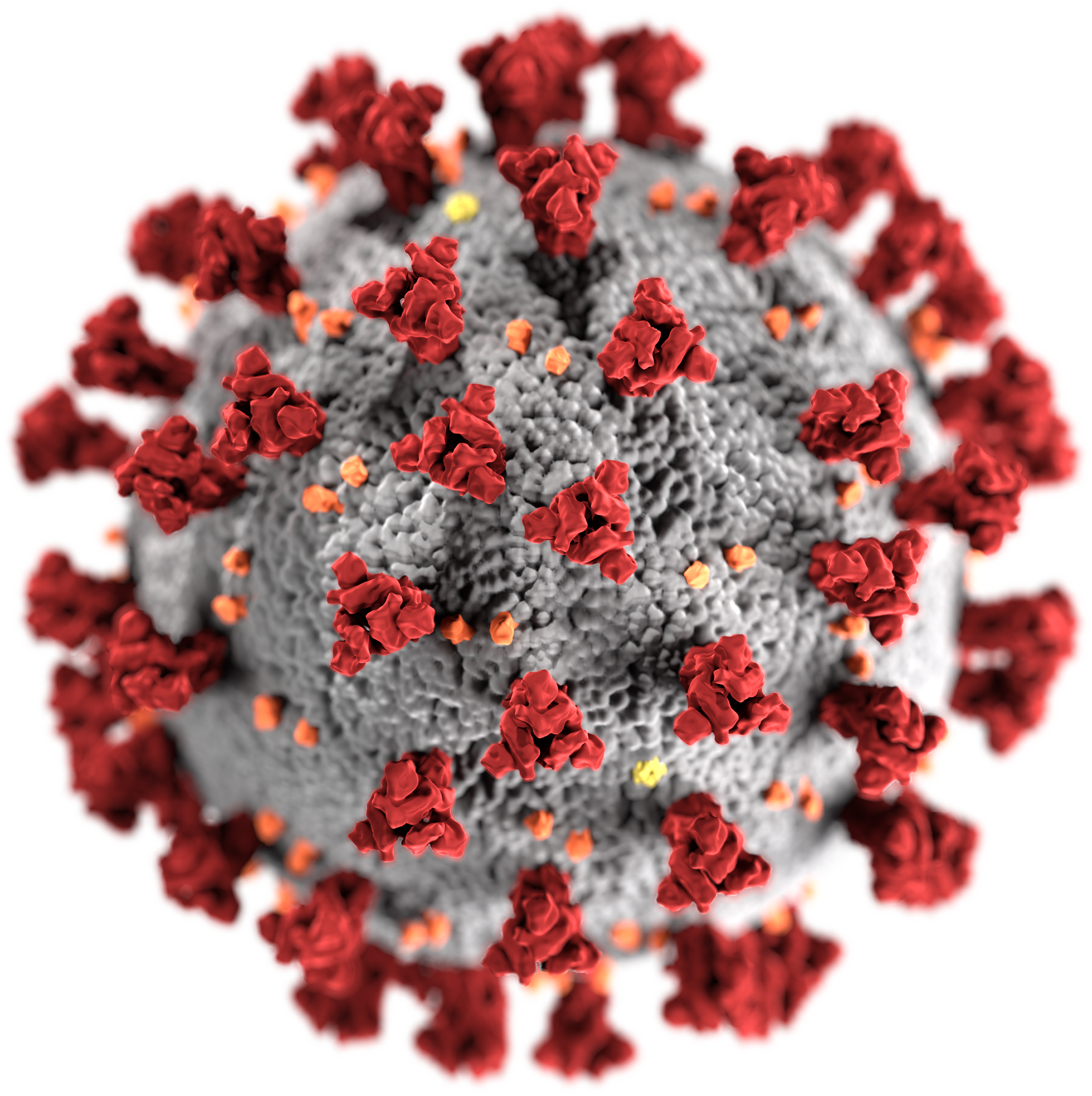

Bild: CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM [Public domain], via Wikimedia Commons.